幸せそうな王達のもとに、司祭ベネベラクがやってきました。彼は王の弟であり、占星術を用いながら、政治の助言をしていました。

「懼れながら申し上げます。先刻、西空の双子星を切り裂くように、赤き流れ星が横切りました。これは双子星、つまり双子の王子が凶兆であると意味しています。しかも同時に、天頂の青き一等星、つまり王を示す星を暗雲が覆い尽くしてしまったのです。これは大変不吉な事です」

「なんと…どうすればよいのだ」

「つまりこういうことです。凶兆である双子の王子のいずれかを、亡き者にしなければなりません」

その言葉を聞いて王は絶句し、王妃は泣き崩れました。可愛い可愛い息子を殺すなんてことできません。困り果てる二人に、司祭はさらに畳み掛けます。

「双子の王位継承者がいることで、これまでどれだけの戦が起こったことでしょう。今は愛らしくすやすや眠る赤子でも、いずれ成長し、武器をとれば、我が王だと名乗りをあげ、いがみ合うようになるでしょう。継承者争いが起これば、民の平安も揺るぎます。さすれば民は王に反旗を翻すことでしょう」

司祭の言う事ももっともだ、として、王は王妃に、弟のツェヴィを森の奥に捨てて来るように言いつけました。

二人の乳母に支えられながら、王妃は、森の奥深くにツェヴィを横たえました。

遠くで、狼の鳴き声がします。

きっと、この子は目を覚まして暗い森にいることに気付いたら大声で泣くだろう。そして、その声を聞きつけて集まった狼達に…

「あぁ!」

王妃は、むせび泣きながら城へと戻りました。

すっかり気を落とした王妃は高熱を出し、そのまま寝込んでしまいました。

捨てられたツェヴィのもとに一匹の黒狼が近づいてきました。

黒狼はふんふんとにおいをかぎ回り、そのままそっとツェヴィをくわえて持ち上げると、森の奥へと駆けてゆきました。しばらくして、黒狼は、岩に腰を掛け、月明かりの元で読書する女のそばに立ち止まりました。

「あら、珍しいお客様」

ページをめくる手を止め、女は黒狼に向き直りました。彼女はこの森の奥に住んでいる魔女でした。

「どこで拾ってきたの」

その時、くわえられてきた王子のおくるみから、白い布でくるまれた包みがぽとりと落ちました。開いてみると、そこには王家の紋章入りの短剣が入っていたのです。

「この子…まさか城からさらってきたわけではないでしょうね」

その言葉に、身を低くして殊勝にうなだれた黒狼を見て、魔女は笑いました。

「わかっているわよ。きっと何か事情があって捨てられたのでしょう。縁あってここまでたどりつけたのだから、私が責任を持って育てましょう」

黒狼は耳をピンと立てて、元気よく立ち上がると、森の中に走り去っていきました。

その後、王の手元に残されたシャラールはすくすくと育ち、その朗らかな性格は人々に深く愛されていました。

一方で、ツェヴィもこれまたすくすくと育ち、魔女を助けて薬草集めをしたり、薬の調合を手伝ったりして暮していました。

王子達が15歳の誕生日を迎えた日の事です。

この日、シャラールは初めて森へ遠乗りに出かけることになっていました。

その日の朝早く、厩舎に司祭ベネベラクがやってきました。

彼は、小さな薬瓶を隠し持ち、様子を見て回るふりをして一頭の馬に近づきました。馬丁がよそ見しているのを見計らい、ベネベラクは馬の飲み水にそれをさっと溶かし込みました。そして、何食わぬ顔で馬丁をねぎらうと、その場を立ち去りました。

午後になると、シャラールは馬に乗り、家臣を引き連れて出発することになりました。厩舎に行ってみると、シャラールの馬は目を血走らせ、しきりに鼻を鳴らして落ち着きなく歩き回っていました。

シャラールは、おそるおそる馬にまたがり、出発しました。一行は、街の門を出てしばらく歩き、森の入り口まで辿り着きました。すると、シャラールを乗せた馬が突然大きくいなないて、猛スピードで駆け出したのです。

「お、王子…!?」

「王子、止まってください!」

背後から家臣が口々に叫ぶのが聞こえます。しかし、シャラールは振り落とされないようしがみつくので精一杯です。家臣達の集団をあっという間に引き離し、馬は暗い暗い森の中を突き進んでいきました。

「止まれ、止まれったら、えい」

シャラールは半泣きで鞭を振るおうとします。が、それはますます馬を興奮させるだけでした。馬は高らかにいなないてシャラールを振り落とすと、そのまま勢いよく正面の木に激突し、ばったりと倒れました。

「痛ぁ…」

王子はゆっくりと立ち上がりました。左足はうまく力が入らず、体中が、ずきずき痛みます。乗っていた馬は、白いあぶくを吐いて死んでいました。

「どうして…」

泣きそうになるのをこらえながら、シャラールは家臣達の名前を呼び、森の中を歩き始めました。しかし答える声はなく、自分がどこにいるのかもわからないまま、時間だけが経っていきます。そうしているうちに、だんだん暗くなってきました。

重い足を引きずって歩いていると、遠くに明かりが見えたような気がしました。シャラールが力を振り絞ってそちらへ向かっていくと、一件の家が立っていました。様子を伺おうと、シャラールは窓からそっと中を覗きました。

そこでは、窓に背を向けて、少年が書架の本を読みふけっていました。と、奥の部屋から女性が出て来て、外にいるシャラールの存在に気付きました。シャラールはあわてて隠れようとしましたが、女性にうながされて振り返った少年を見て、雷に打たれたように立ちつくしました。

少年は、自分と全く同じ顔立ちをしていたからです。

呆然としているシャラールのもとに、少年が近づいてきて、窓をがらりと開けました。シャラールは混乱して一歩後ずさりながら言いました。

「おまえは、誰だ?なぜ、僕と同じ顔を…」

「シャラール王子か」

少年はゆっくりと続けます。

「俺は、捨てられたおまえの双子の弟だ。ツェヴィだ」

そうです。この家は森の魔女とツェヴィが暮らす家だったのです。

魔女は、シャラールを家に招き入れると、傷の手当てをして、暖かいスープとパンを出しました。食事をとりながら互いの境遇を話し終えると、二人はひしと抱き合って再会を喜びました。

シャラールは、途方に暮れたように呟きました。

「早く帰らなくては、みんなが心配してしまう…でも、馬は死んでしまったし、どうやって帰ればいいだろう…」

「あなたの足の具合はひどく悪いから、しばらくうちで安静にして過ごしていたらいいのではないかしら。王には伝書鳩を飛ばして、無事を知らせればいいと思うわ」

シャラールはその提案を受け入れて、魔女の家に身を寄せることにしました。そして滞在中は、ツェヴィと二人で一緒に本を読んだり、薬草の簡単な調合方法を学んだりして、とても楽しく過ごしました。

1か月ほど経過して、シャラールの足もすっかり治り、城に帰る日がやってきました。

「ありがとう、楽しかったよ。また、いつか会えるといいなぁ」

ツェヴィは何も答えずに微笑みました。

自分が死んだものとされているから、街へ会いに行くことは叶わないという事、シャラールはいずれ王となり、自由に外へは出られなくなるだろうから、この深い森まで自分に会いに来るのはとても難しいだろうと思ったからです。

「城に帰ったら、鳩を飛ばして連絡するね。絶対だよ」

「あぁ、待ってる。約束だ」

「それじゃあ、お世話になりました。本当に、ありがとう」

譲ってもらった馬に乗ると、王子は地図を頼りに家路に着きました。

シャラールを探すため、城からは多数の捜索隊が派遣されました。数日にわたる捜索の後、見つかったのは王子の身に着けていた腕輪と馬の死骸だけでした。シャラールも馬も、狼に食べられてしまったと結論付けられ、捜索は打ち切られる事となったのです。

一人目の王子はおろか、もう一人の王子さえいなくなってしまったと聞かされ、ただでさえ寝込みがちだった王妃は、心痛のあまりそのまま帰らぬ人となってしまいました。妻と息子の葬儀を執り行い、王も傷心のため体調を崩しがちになりました。

そんなある日、シャラールが飛ばした伝書鳩が王の部屋にやってきて、枕元にとまりました。鳩の持ってきた手紙を読み、王子の生存を知ると、王はほぅっと深いため息をつき、そのまま枕に頭を沈めました。

暫くして、司祭ベネベラクが病気平癒の祈禱のために現れました。

「王、朝の祈祷に参りました。…王?」

ベネベラクは王の手を取り、脈がない事に気づきました。そしてその右手に握りしめられている手紙に目を留めました。開いて中を読むと、ベネベラクは何事もなかったかのようにそれを暖炉の火にくべてしまいました。

王子達が不在となり、王位継承者第一位となったベネベラクは新王として立つ事になりました。王の死に悲嘆にくれている顔をしつつ、思った以上にやすやすと王位が転がり込んできたことに、ベネベラクは内心ほくほくしていました。

ベネベラクはお気に入りの家臣で周囲を固め、傍若無人な政治を始めました。農民の税を大きく上げてその金で贅を尽くし、一方で農民からは武器を取り上げ、それを溶かしてベネベラクを称えるための像を建設しました。

唯一の懸念はシャラールの帰還でした。王子が帰ってきて、新王として立てるべきだという声が上がる前に、何とかしなければなりません。ベネベラクは策を練り始めました。

そんなこととはつゆ知らず、森を抜け、門に差し掛かったシャラールを門番が呼び止めました。

「おい小僧、止まれ。その馬はどうした?」

「無礼を言うな。私はこの国の王子、シャラールだぞ」

門番は鼻で笑って答えます。

「とぼけたことを抜かすな。シャラール様は先日亡くなって、葬儀が執り行われたばかりだ」

「なんだって?」

そこに、家臣を引き連れたベネベラクが現れました。

「あぁ、よく来てくれた…!僕だ、帰ってきたんだ」

「黙れ。今は私がこの国の王だ」

「えっ?」

「シャラール王子は亡くなったはずだ。貴様はいったい何者だ」

「私はシャラールだ。本物のシャラールだ!」

「ではこの馬はどうした」

「これは森の奥の魔女にもらって…」

「嘘をつくな!あんな狼だらけの恐ろしい森に、人が住んでいるはずないだろう!」

「父上か母上に会わせてくれ。安否の知らせを出したのだから、きっとわかってくださる」

「先王も王妃も、心痛の余り先日亡くなられたのだ。それに伝書鳩など来ておらぬ」

「そんな…!」

「この馬泥棒を捕えろ。きっとどこかで盗んできたに違いない!」

「待って、僕は…!」

ベネベラクの後ろで控えていた屈強な男達に引き立てられ、シャラールは牢屋に入れられてしまったのです。

「さぁ、盗みは重罪だ。どこで盗んできたのか口を割るまで、当面ここにいてもらおう」

おもむろに、シャラールは口を開きました。

「…ねぇ僕、さっき『知らせを出した』って言ったけれど、『伝書鳩』だなんて、一言も言ってない。おまえ、僕の出した便りを見たんだろう?」

ベネベラクが一瞬言葉に詰まったのを、シャラールは見逃しませんでした。

「そうだろう、ねぇ、ベネベラク!」

「あぁ、そうだな。確かに見た」

「じゃあどうして!」

ベネベラクは笑い出しました。

「愚かだな。この期に及んでまだわからないのか?」

「わからない、って…」

「馬と一緒に狼の餌にでもなってくれると思っていたのだがな、無事と聞いては捨て置けないだろう?残念ながら、王子は死んだ。死んで、永久に葬られたのだ。そこに『シャラール王子』が戻ってこられては都合が悪かったということだ」

高笑いをしながらベネベラクは立ち去りました。

シャラールが帰ってから、待てど暮らせど伝書鳩が飛んでこないことに、ツェヴィはやきもきしていました。そんな折、新王としてベネベラクが立ったという話が耳に入りました。シャラールの身になにかあったのではないか。ツェヴィは魔女に相談しました。

「シャラールだけに辛い思いをさせて、俺だけここにいるのは嫌なんだ。もしあいつがひどい目に遭っているなら、助けなくっちゃ」

ツェヴィの言葉に、魔女はひとつため息をつきました。

「あなたが街に行けば、もしかしたら殺されてしまうかもしれないわ」

「けど助けたいんだ…!あいつは、たった一人の兄弟だから」

魔女はじっと黙って何か考えていたかと思うと、おもむろに棚を開け、白い布でくるまれた包みを取り出し、ツェヴィに差し出しました。

「これは…」

「森に捨てられていたあなたと一緒に包まれていた短剣よ。これがあれば、あなたが王家の人間であることを証明できるから、きっと役に立つ。貴方がなすべきと思う事を、しなさい」

ツェヴィは礼を言い、短剣を帯びて街へと出発しました。

街に向かう道すがら、ツェヴィは籠を背負って森に入ってきた農民達とすれ違いました。農民達はひどくくたびれた顔をして、肩を落として歩いていきます。

「やっぱり、あの日ここで声をかけてくだすったのはシャラール様だろ」

彼らのうちの一人の言葉に、ツェヴィは歩みを緩めました。

「じゃあなんで王はベネベラクのままなんだい」

「噂じゃ、王子を馬泥棒に仕立て上げて牢屋にブチ込んだって話よ」

「いや、あれは王子に似たどこかの盗賊って話だ」

「でもたしかに、あの時会ったのはシャラール様で間違いなかったろ?」

「馬泥棒とはどういうことだ」

突然割って入ったツェヴィの声に、農民達は顔をこわばらせ、口を閉ざしました。

「な…おらたちはなんにも知らねぇ」

「頼む。教えて欲しい。シャラール王子に一体何があったんだ」

「あんた誰なんだ、よそ者に話すことはねぇ」

ツェヴィは、深く被っていたフードを取り払って顔を見せました。

農民達はびっくり仰天。あのシャラール王子とまったく同じ顔なんですから。

「お、お、王子!御無事だったのですかい…!」

「いや…俺はシャラール王子じゃないんだ。王子の弟、ツェヴィだ。15年前に森に捨てられて、そこで拾われて育ったんだ。頼む、弟を助けたいから力を貸してくれないか。ほら、王家の人間の証拠に、この短剣もある」

ツェヴィが短剣を見せると、農民達は互いに顔を見合わせ、大いに喜んで答えました。

「シャラール王子を助けるのなら、協力します。ですが、お願いがあります。今、あっしら農民は見ての通りとても苦しい生活をしています。税金は引き上げられて日々の食い物もおぼつかないんです。しかも武器も取り上げられちまって、狩りもできねぇと…ですからこうして狼だらけの危険な森に入ってまで、木の実や果実を集めて食いつないでいるんです。お願いです、どうか、ベネベラク王を引きおろして、あっしらを救ってくだせぇ」

ツェヴィは力強く頷くと、農民達に力を貸すことを約束しました。

「ありがとうございます、ツェヴィ様…!」

「様なんて言うな、俺はただの……ただの、ツェヴィでいい、敬語もなしだ」

「ツェヴィ、じゃあ暫くの間はうちに泊まっていけばいい」

レカーと名乗る農民の申し出をツェヴィは受け入れることにしました。

ツェヴィは、レカーが引いてきてくれた荷車に載せてもらい、荷物の中に紛れ込むと、無事に門を通過して街へ入りました。それから一日歩き回って集めた情報から、シャラールが城の地下牢獄に閉じ込められているとわかりました。

シャラールの居場所の話を聞き、レカーが何かひらめいたように手を打ちました。

「もしかしたら、役立つ情報を持っているかもしれない男がいる、少し待っていてくれ」

暫くすると、レカーとともに一人の壮年の男が現れました。ナーマンと名乗ったその男は、かつて城で馬丁をしていたと言いました。ナーマンは、ツェヴィを見ると、涙を浮かべて膝をつき、深々と頭を垂れました。

「ツェヴィ様、よくぞご無事でいらっしゃいました、先王様も王妃様も、きっと天国でお喜びのことでしょう。あぁ!その短剣は王妃様の守り刀ですね…お懐かしゅうございます…」

「だからやめてくれ、そういうのは…!もう、俺は王家とは関係ない人間なんだ。王家のツェヴィは、一度死んだ。今は、森のツェヴィ、だ。俺は、捨てられたんだから」

苦々しげに呟くツェヴィを、ナーマンは悲しげに目を上げて見つめました。ナーマンは何か言いたげに口を開きましたが、話題を変えるように、ツェヴィが問いかけました。

「ナーマン、どうして馬丁を辞めてここにいるんだ」

「シャラール様のご不幸は私の責任でもあるので、責任を取って辞職したのです」

「責任?どういうことだ?」

ナーマンは沈んだ声で答えました。

「確かにシャラール様の馬は、元気だったんです。急死するなんて、おかしいんです。それに、あの馬は本当に気立てが良くって、突然暴れ出すなんて考えられませんよ…」

ナーマンは悔しそうに唇を噛んで続けます。

「あの日の朝方、ベネベラク様が馬の様子を見に来たんです…もしかしたら、私が少し目を離した時に、馬に何かしたのかもしれないと思っています。私は責任を感じて馬丁を引退し、農業をして暮らすことにしました。…いいえ、私は馬丁を辞めることで、罪悪感から逃れようとしたのです。ですが、もう逃げません。シャラール様救出のお役に立てるのでしたら、なんでもします」

ツェヴィは暫く考え込んでいましたが、ナーマンの真剣な瞳を見て、頷きました。

「シャラールが閉じ込められている場所は、わかるか。城の地下牢と聞いたのだが」

ナーマンは、さらさらと城内の見取り図を描きました。

「地下には食糧貯蔵庫があって…この道を通って、仲間とよく盗み食いしに行ったものです。牢獄は、そこに隣接しています。牢の方まで行った事はないのですが、恐らくここで曲がるはずです。夜になるとかなり暗いので、歩いてもほとんど顔がわかりません」

「ありがとう」

「どうか…どうか、シャラール様をお救い下さい…」

ツェヴィは真摯に頷きました。

「わかった。必ず、助けるから」

夜になりました。ツェヴィは、森で鍛えた跳躍力を活かして、木と木の間を飛び移ると、城門を軽く乗り越えました。そして、ナーマンに教えられた道を行き、地下へと降りていきました。

地下牢に辿り着くと、ツェヴィは柱の影からじっと様子を伺いました。

シャラールは毛布にくるまってうずくまっているようです。その横には、うたた寝をしている看守がいました。ツェヴィは息をひそめて後ろから近づくと、その頭を殴りました。

う、と小さく呻き、看守は気絶してばったりと倒れました。そして、その腰にぶら下がっている鍵束を取ると、とツェヴィは牢に近づきました。

「だ、誰だ…!」

怯えて牢の奥に後ずさるシャラールに、ツェヴィは小声で答えました。

「俺だ。ツェヴィだ。助けに来たよ」

「ツェヴィ…?!」

ツェヴィが扉を開けると、シャラールは転がるように飛び出してきました。そして二人は手を握り合いました。

「ありがとう…!来てくれたんだね」

「あぁ。さ、そいつが目を覚ます前に行こう。みんなが待ってる」

「みんな?」

「農民達だ。ベネベラクの圧政に苦しんでいる。彼らと一緒に革命を起こすんだ。そして、おまえの王位を取り返そう」

「…わかった」

失敗すれば、命はありません。けれど、シャラールは迷わずに頷きました。

ツェヴィとシャラールが農民の家に戻る頃、空は白み始めていました。

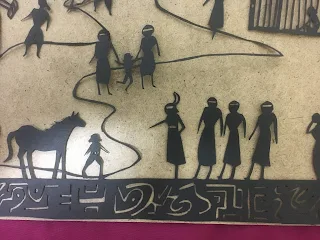

農民たちは、老若男女問わず、思い思いにシャベルや鍬、鋤や鎌を手に、食糧を積んだ驢馬を引き連れて集まって来ていました。無事に戻ってきた二人の姿を見て、彼らは安堵と喜びの笑顔を浮かべました。

シャラールが口を開きます。

「王位を握ったベネベラクは、農民から厳しい取り立てを始めた。しかも、武器まで取り上げて、抵抗の力すら奪ってしまった。しかし、武器は取り上げられても、抵抗心までは奪われない。今こそ立ち上げる時だ…!」

シャラールは拳を突き上げて、高らかに宣言します。

「シャラール王子は死んだ者とされていた。そして馬泥棒の汚名を着せられて、暗く冷たい牢獄に閉じ込められていた。しかし私は、シャラールはここにいる。皆とともに立ち上がるために、帰ってきたのだ。私はここに誓う。王位を取り戻し、皆が笑顔で、幸せに暮らせるように善き政治を行うと。そのためにどうか、力を貸してほしい…!」

大きな歓声があがりました。

シャラールとツェヴィを先頭に、農民達は城に向かって進軍を開始しました。

その頃、城では『馬泥棒』の脱獄の一件で混乱していました。そこに側近の一人が、息せき切って執務室に駆け込んできました。

「ベネベラク様!農民達が、城に向かって行進してきているとのことです!先頭には…シャラール様と…その、シャラール様に瓜二つの男がいるんです!」

「なんだと!まさか、」

ベネベラクはすっかり青ざめて、城の最上階に上って、街を見下ろしました。

すると、大群衆が城に向かって近づいてくるではありませんか。

「シャラールを王に!シャラールを王に!」

農民達が口々に叫ぶのが聞こえてきます。

「…大砲の用意を!」

ベネベラクの言葉を、一人の側近が制します。

「お待ちください!農民どもを攻撃すれば、更に民の心は離れるばかりです!」

もう一人の側近が噛みつきます。

「ベネベラク様!今こそ武力行使によって我々の威力を見せるべきではないでしょうか!」

「あれだけの人数を敵に回しては、我々にはどうしようもありません…!まずは金をばらまいて懐柔しましょう」

「農民どもは今興奮状態で聞く耳を持つはずありません!軍なり大砲なりで制圧するのが先決かと思います。ベネベラク様、ご決断を!」

「えぇい!黙れ!」

ベネベラクは咆哮し、こめかみに手を当ててぶつぶつと呟いていたかと思うと、ゆっくり顔を上げました。

「一時、撤退しよう。そうして、騒ぎが少し収まったところで、懐柔策と強硬策、いずれを採るか決める事にしよう」

「撤退…とは」

「ここを離れる。すぐに準備せよ!」

そこに衛兵の一人が入ってきます。

「ベネベラク様!城の周りを包囲されました!いかがいたしましょうか…!」

「くそっ…もう来たのか…!」

と、外から雄叫びが聞こえてきました。城門を突破して、群衆がなだれ込んできます。

「我々は地下道を使って逃げる。農民共が入ってきたら殺してしまって構わない。なるべく時間を稼いでおいてくれ」

その言葉に、衛兵はじっとベネベラクを見つめました。

「何をしている。とっとと持ち場に戻れ」

「王…貴方は、農民も衛兵も人とは思っていない。手駒としか、思っていない」

「何、」

「貴方は自分の事ばかりだ。その結果が、これなのでしょうね」

「な……待て!」

衛兵は冷たく言い捨てて、素早く身を翻して部屋を出ていきました。

「くそ…」

ベネベラクは固く握った拳を振り上げましたが、そのまま悔しそうにそれを振り下ろしました。

「逃げるぞ!」

血走った眼で側近に怒鳴り付け、地下へ続く階段を急いで下り始めました。

地下道を抜け、城の裏手に出ると、シャラール達が待ち構えていました。

城内からは、もう喧騒は聞こえません。振り仰ぐと、城のてっぺんには降伏の白旗が掲げられています。

シャラールは燃えるような瞳でベネベラクを睨み付けます。

「城の者たちは、皆無抵抗で投降した。後はお前たちだけだ…!」

農民らは、いっせいにベネベラク達に飛び掛かりました。

ベネベラクの側近達はあっさり捕まり、牢に放り込まれました。そしてベネベラクは反逆者として、首をはねて処刑されました。

こうして危機が去り、新しくシャラールが王として立つことになったのです。

騒ぎが収まるのを確認し、森へ帰ろうと歩き出したツェヴィを、シャラールが呼び止めました。

「ツェヴィ、帰らないでほしい。どうか司祭として、この国を治めるのを手伝ってほしいんだ」

「けど、俺は…ツェヴィ王子は、15年前に森に捨てられて死んだんだ。…この街にはいてはいけない」

「ツェヴィがいなかったら、この革命は成功しなかったはずだ!そうだろう?これからもいてくれなくっちゃぁ!」

農民の声に、そうだそうだと同意の声が上がります。

ナーマンが声を上げました。

「ツェヴィ様!王妃様も、王様も、たしかに貴方を深く愛していて、どうか生きて欲しいと願ったからこそ、その短剣を託したのです。貴方が帰還されることを、お二人ならきっと誰よりも喜ぶでしょう。どうかこの国を守って下さらぬか!」

ツェヴィははっと顔を上げ、民衆を見回しました。

「俺はここに戻って来ても、いいのか」

「当たり前だ。みんな、おまえを待っている」

シャラールの言葉に、ツェヴィは顔をくしゃくしゃにして笑いました。

シャラールとツェヴィの即位式が執り行われ、歓喜の嵐が吹き荒れました。

それから二人は協力し合い、末永く国を治めたのでした。